억압에서의 해방, 그리고 시작된 집착

(제목: “외로운 집착”)

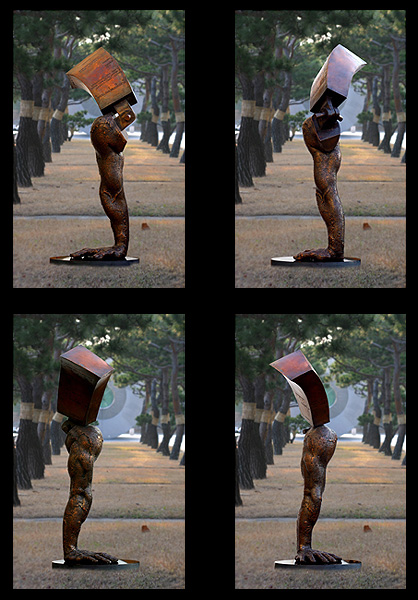

괜찮지 않았으나, ‘괜찮다’는 말밖엔 달리할 수 있는 게 없었던 시절, 백재현 작가를 처음 만났다. 불안정한 기억에 의존한 회상이지만, 어설프고 위태로웠던 나와 달리, 그는 말수가 적었고 비교적 안정된 모습이었다. 운이 좋았던 덕에 그가 작업하는 모습을 가까이 지켜볼 기회가 몇 번쯤 있었다. 휘청 이던 이십 대, 그의 작품은 위안이었다. “참을 수 없는 존재의 가벼움에” 지친 나는 두 발을 굳게 내디디고 힘 있게 버티고 서있던 <인류의 초상- 무덤, 2004>을 올려다보며 안도했고, 안심할 수 있었다.

삶의 균형을 잡으려고 발버둥 치던 삼십대에도 간헐적으로 인연이 닿곤 했다. 열병처럼 앓으며 내 삶에 몰두하는 동안, 작가는 <참회, 2004>에서 <그들을 위한 추모비, 2006>로 이어진<인류의 초상> 시리즈를 견고하게 다듬어갔다. 그도 녹록지 않은 시간을 견뎠을 거로 추측하는데, <우린 가끔 하늘을 바라본다, 2007>나 <우리는 인간이라는 이름으로 살아간다. 2008>에서 보인 절제 되고 응축된 결과물을 보면 확신이 든다. 그에게 일어난 미세한 변화는 <그들이 남긴 흔적 시리즈, 2012>를 통해 조심스럽게 드러나기 시작했다.

각자 삶 속에서 공통분모가 사라져버린 탓에 작가와 오랜 공백이 생겼더랬다. 더는 다른 무게에 나를 붙잡아 매지 않아도 될 만큼 무거움에 염증을 느끼며, 사십 대에 안착해가고 있었다. 권태와 평온 사이를 넘나들며 익숙함에 젖어 살던 참이기도 했다. 좋을 것을 기대하지 않았으므로 나쁠 일도 없었다. 그즈음 잊고 지냈던 그가 소식을 전해 왔다. 개인전을 알리는 작품 사진과 이번엔 ‘외로운 집착이에요.’ 그답게 간결한 메시지였다.

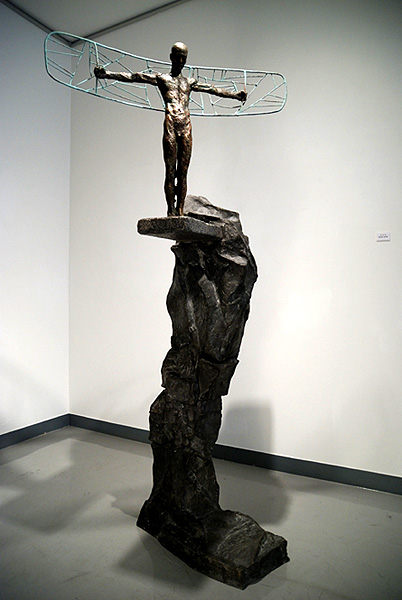

춤추듯 엉켜있는 여자 무리, 표정을 읽을 수 없는 얼굴들. 안쓰러울 정도로 가늘고 긴 두 다리, 필요 이상으로 부드럽고 유연한 곡선. 쉽게 부러질 듯한 팔은 휘감겨 있었고, 다리엔 견고한 쇠사슬이 채워져 있었다. 이미지를 보고 또 보았다. 지독히 날 것이어서, 잔인할 만큼 직접적이어서 그가 하고 싶은 이야기를 오히려 알아차리기 어려웠다. 휘청이던 이십 대엔, 뒤돌아보지 말고 차라리 침묵하라던 그가, 절룩거리던 삼십 대엔 이 또한 인간이며 삶이므로 괜찮다고 위로하던 그가, 이번엔 전혀 다른 방식으로 말을 건넨 것이다.

솔직히 고백하자면, 그의 오랜 친구로서는 ‘변화’가 마냥 반갑고 좋은 것은 아니다. 은유가 필요한 세상이니까, 솔직함은 되레 공격받거나 오해를 만드니까. 날것의 질

문은 더 많은 설명을 요구하니까. ‘괜찮은 척, 아닌 척’ 하는 게 미덕이라 여기는 나는, 그도 나와 같길 바랐나 보다. 하지만, 자연인 백재현을 아는 사람이라면, 그가 쉬운 길을 택하거나, 꼼수를 쓰지 않는 사람임을 알고 있을 것이다.

그는 주저 없이 페르소나를 벗어던졌고, 거침없이 자신을 드러냈다. 아니마(남성 안의 여성성)를 인식하는 건 용기만으로 가능한 일이 아니다. 특히 그에게는 쉽지 않았을 터인데, 그의 전작을 아는 이라면 동의할 것이다. 나는 감히 <좋은 여자, 나쁜 여자, 이상한 여자, 2016>나 <여성들의 전성시대-“전사”, 2017>에서 보인 변화가 우연이나 충동이 아닐 거로 생각한다. 그의 고집이라면, 충분히 그럴 거라고 짐작하고도 남는다.

작가는 <외로운 집착>을 통해 내면 깊숙이 묻어두었던 약한 부분을 꺼내 들었다. 그리고 집요하게 물고 늘어진 화두를 가학적인 여성의 몸을 빌려 묻고 있다. 당신을 옴짝달싹하지 못하게 만드는 게 무엇인가, 묶인 팔과 쇠사슬이 채워진 다리로 상징되는 능동성과 적극성을 막아 버린 것은 무엇인가, 당신의 가장 은밀하고 약한 부분을 헤집고 베이게 하면서도 눈을 가리게 하는 것이 무어냐고 묻고 또 묻는다.

소식이 닿지 않는 동안, 그가 보냈을 시간과 요란스럽지 않았을 진화 과정을 상상해 보았다. 내보이지 못한 고민과 갈등 그리고 좌절과 고통이 있었을 것이다. 그저, 나름의 침착함으로, 자신의 방식대로 견뎌왔을 것이다. 가끔 두려웠을 테고, 외로웠을지도 모르겠다. 군더더기 없는 유머와 역설의 방식을 찾아내기까지 고집스럽게 몸부림쳤을 것이다. ‘인간다움’에 대한 집착이 그의 표현 방식과 소통 형태의 스펙트럼을 넓혀준 것은 틀림없어 보인다. 친구로서의 나는 그의 변화가 염려스러웠으나, 오랫동안 지켜본 팬으로서는, 그러니까 작가 백재현에게는 필요한 과정이었을 거로 생각한다. 하여, 십년 후에도 그의 작품을 계속 볼 수 있을 거란 기대가 생겼다. 그러므로 그의 변화는 다행이고, 작가의 집착은 고맙다.

clinical psychologist & art therapist 김 현 희

심리 상담센터 이김 대표